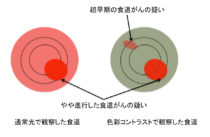

いわゆる「胃カメラ」のことです。 「胃は胃がんで全部とったから、胃カメラはしない」は危険です。 胃カメラという名前が悪いと思います。 医師(とりあえず私は)は胃だけでなく、その患者さんにとって、ピロリ菌もいなくて、胃炎も軽度の人に対しては、胃はもちろんですが、アルコール摂取量や喫煙量などを考え、食道や咽頭・喉頭、声帯の上部を(私は)必ず、観察します。 観察する時は、胃もそうですが、2−3往復し、色を変えてみます。 単色で観察すると、赤色のなかで赤色の病変を見つけることになるので超早期が分かりにくい事がありますが、色のコントラストをつけて、緑色(胃では緑色や紫色)の中で赤色の病変を見つけるのは容易です。

図のごとく、ある程度進行(といっても早期には入るのですが)した食道がんは単色光でも容易に観察できますが、このとき、実は逆方向に、「超早期」の食道がんがある症例がありました。 一つ癌をみつけると、そこだけ、と人間の心理で思ってしまうのですが、色彩コントラストを使用すると、自然と目に入ってきます。 つまり見逃しの率が圧倒的に減ります。

患者さんの「癌を見逃して欲しくない」という思いを重視して、医学に100%はないとしても、100%に近づけるように、最新の機器を使用し、苦痛のない検査をこころがけ、私自身も日々研鑽をつみたいと思います。